おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

ISO42001各箇条解説シリーズ、箇条4.2「利害関係者のニーズ・期待」について解説します。利害関係者とは具体的に誰を指すのか?どのようなニーズや期待を持っているのか?というポイントを、具体例を交えてわかりやすくご紹介します。

動画でも解説しています(無料・登録不要)

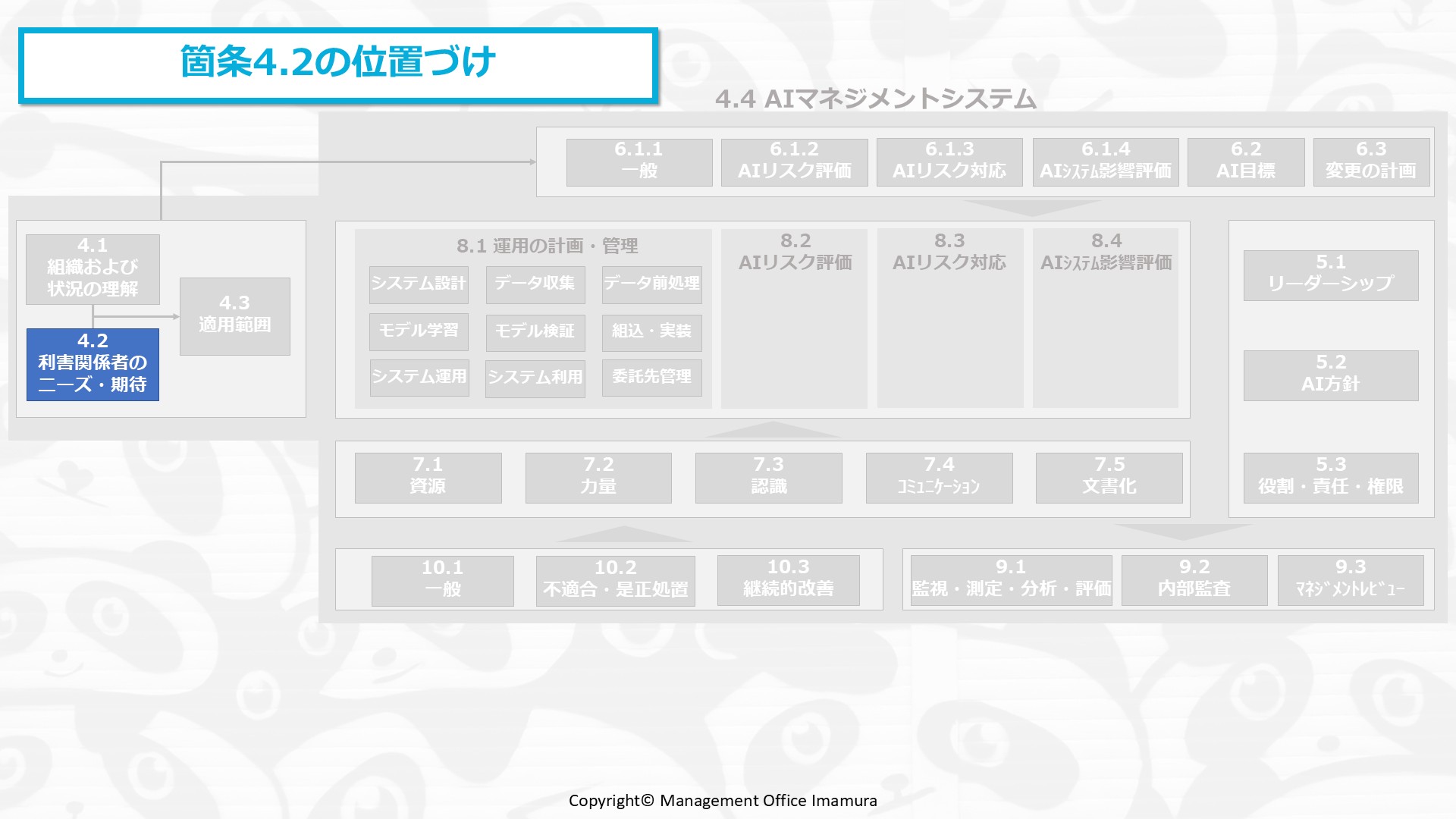

箇条4.2の位置づけ

まずは今日説明する箇条4.2の位置づけについてです。

この箇条は、前回解説した箇条4.1「組織の状況」と並び、AIマネジメントシステム構築の最初のステップになります。

ここで、自社を取り巻く利害関係者が、どのような要望や期待を持っているかをしっかり把握することで、AIマネジメントシステムを社内のどの範囲に適用すべきかを決定できます。その結果をもとに、具体的な計画や運用体制を整えていくのです。

この箇条では、主に3つの要求事項があります。これを順番に説明していきましょう。

ISO42001 4.2 利害関係者の特定

まずひとつめは、「利害関係者の特定」です。この規格に従ってAIガバナンスを構築する企業は、AIサービスの開発者、提供者、または利用者であるケースが多いと思います。AIに関わる自社の事業を軸に、どのような組織や個人が利害関係者として関係しているのかを洗い出す必要があります。

利害関係者とは具体的に誰なのか?この点について規格では「ISO/IEC 22989:2022 箇条5.19」を参照するよう求めています。そこには、AIに関連するあらゆる立場の人や組織が、具体的なステークホルダーとして分類されています。

ここから自社にとって関わりのある利害関係者を特定し、その要求を把握していくことが求められているのです。

例えば、自社のWebサイトにAIチャットボットを導入するとしましょう。このとき、AIプラットフォーム提供者には、OpenAIやAWSなどの企業が挙げられます。AI製品・サービス提供者であれば、外部のチャットボットSaaS事業者が該当します。AI開発者には、自社内のエンジニアや外部委託した開発者が含まれます。AIユーザーは一見するとWebサイトを利用する一般訪問者のように思えますが、規格の考え方では、実際にはAIシステムを管理・運用する社内のWeb担当者や保守担当者が該当します。

さらに、チャットボットの開発やデータ処理を外部に委託する場合、その業者はAIシステム統合者やデータ提供者として利害関係者になります。そして、実際にチャットボットを利用するWebサイト訪問者は、間接的な影響を受ける「その他の対象者」という立場になります。また、AIに関連する規制やガイドラインを制定する経済産業省や総務省などは規制当局として位置付けられます。このように、それぞれの企業がAIとどのように関わっているかによって、利害関係者を特定していくのです。

次回に続きます。