おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

今、国会に提出されている「AI法案」について、「何のため法律で何が書かれているか」や「企業や国民に何が求められるか」といった疑問に答えるよう解説します。

動画でも解説しています(無料・登録不要)

ご注意

注意ポイント

AI法案は、この記事の執筆時点(2025/3/27)で審議中です。国会動向次第で 内容が修正になる可能性があります

前回までの記事はこちら

-

-

【完全解説!AI法案】法の目的・概要は?事業者に求められることは?(1)

おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。 今、国会に提出されている「AI法案」について、「何のため法律で何が書かれているか」や「企業や国民に何が求められるか」といった疑問に答え ...

-

-

【完全解説!AI法案】法の目的・概要は?事業者に求められることは?(2)

おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。 今、国会に提出されている「AI法案」について、「何のため法律で何が書かれているか」や「企業や国民に何が求められるか」といった疑問に答え ...

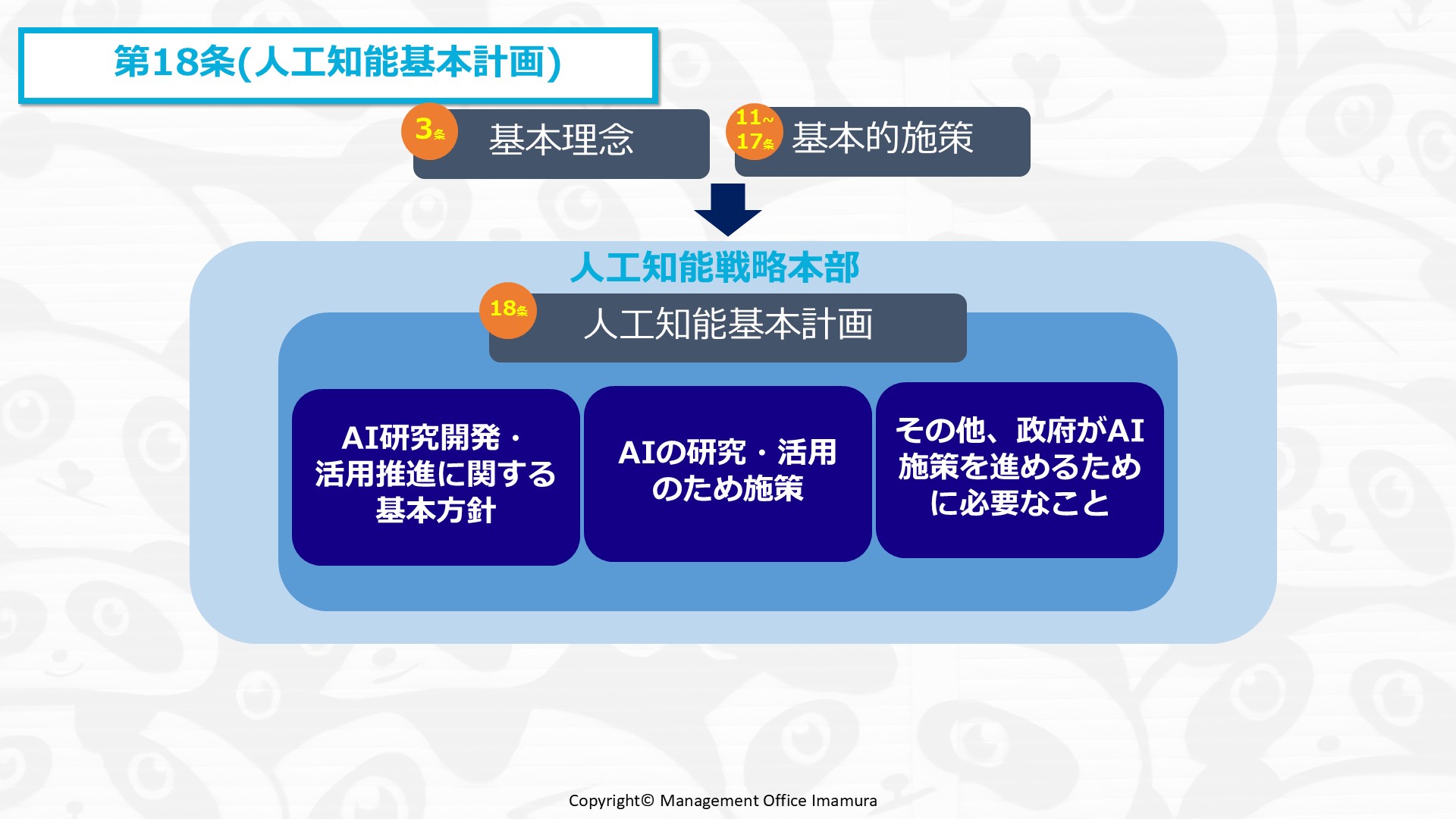

AI法案 第18条(人工知能基本計画)

18条に定められた「人工知能基本計画」について説明しましょう。

人工知能基本計画とは、政府が策定する、AIに関する国家レベルの戦略のようなものですね。この計画は、AI法の基本理念(第3条)と、基本的施策(第11条〜17条)に基づいて作られます。そして、人工知能戦略本部が中心となってまとめ、内閣総理大臣が閣議決定を求める仕組みになっています。

計画には、大きく分けて3つの内容が含まれます。1つ目は、AIの研究開発・活用推進の「基本的な方針」、2つ目は「AIの研究・活用のための施策」、3つ目は「その他必要なこと」です。この人工知能基本計画と人工知能戦略本部の組み合わせによって、政策を一元的に進めようと意図しているのでしょう。

AI法案 第19条~第28条(人工知能戦略本部)

法案の第19条から第28条までに規定された人工知能戦略本部について概要を説明します。

この組織は、政府全体でAI政策を一元的に進めるための司令塔として、内閣に、このような組織として設置されます。本部のトップは内閣総理大臣が務め、官房長官や人工知能戦略担当大臣が副本部長に、そして、他のすべての国務大臣が本部員として参加します。

本部の主な仕事は2つ。1つ目は「人工知能基本計画」の作成とその推進、2つ目は「AI施策全般の企画・立案・調整」です。事務は内閣府が担当します。

さらに、この本部は、地方公共団体や事業者、研究機関などに対して、必要に応じて資料の提出や意見の提供などの協力を求める権限も持っています。これも結構重要な条文です。AIに関するインシデントが発生していようがいまいが、政府(戦略本部)が事業者などの関係者に対して「どういう安全管理をしているのか?」とか「どういうリスク管理をしているのか」などの情報提供を求めることができそうです。これも事業者に対する具体的な監督の仕組みの一部といってよいでしょうね。

最後に、細かいルールは今後政令で定められます。

補足ですが、EUのAIオフィスや韓国のAI委員会は民間専門家などを含む多層的な体制になっていますが、日本の人工知能戦略本部は政府内に閉じたシンプルな構成となっているのが特徴です。

AI法案 附則 第2条(検討)

附則第2条について説明します。附則とは、本則(つまり法律の本文)とは別に、その法律に関する補足的なルールなどをまとめた部分です。この第2条には「検討」という項目があり、**この法律の“見直しの仕組み”**が定められています。

政府は、世界のAIをめぐる動きや、日本の社会・経済の変化をふまえて、この法律の運用状況をチェックし、必要があれば見直しや改正などの対応を取ることになっています。たとえば、国際的にAI規制が強化されたときや、国内でAIによる重大な問題が発生したときなどは、この条文が法改正の根拠として使われる可能性があります。

AI法案まとめ(私見含む)

では最後に、このAI法案についてまとめてみましょう。

まず1点目は、【AIの研究・利用促進と安全確保を両立】しようとしている点です。この法案は、AIによるイノベーションを妨げないよう配慮しながら、安全性や倫理面への懸念にも対応する、いわば“両立型”のアプローチを目指しています。そのため、法案に明記された義務は限られており、ガイドラインや協力要請といった、柔らかい対応が中心となっています。

2点目は、【悪質なAI利用への実効性に対する懸念】です。罰則がなく、AIサービスを提供する企業などに課される「義務」も限られますので、悪質な利用をどこまで抑止できるのかを不安視する声が出ています。特に新聞各紙の社説は軒並み、そうした論調ですね。日本経済新聞ですら、「安全確保の実効性は大丈夫か?」というトーンで論じています。

3点目は、【EUや中国と異なる“ゆるやかな管理”】という点です。法的な規制でがっちり管理するEUや中国とは異なり、日本はガイドライン中心の柔軟な運用を目指しています。アメリカはトランプ政権以降、AI規制の緩和に動いていますので、日本のこの法案は、その中間、EU・中国とアメリカの間に位置するようなスタンスと言えるかもしれません。

最後の4点目は、【最初のインシデント発生時の対応がカギ】という点です。この法案はあくまで枠組み的な内容にとどまっており、具体的な運用は今後の行政対応に委ねられています。したがって、深刻なAIトラブルが実際に発生した際に、政府がどう対応するか、そしてその対応が国民に信頼されるかどうかが、この法案の実効性を実際に判断する大きなきかっけになると思われます。逆に、重大な問題が起きたにもかかわらず対応が不十分であれば、政府やこの法への信頼を損なうリスクもあって、世論はEUのような罰則ある法律を求めるようになるかもしれません。