おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

内部監査レベルアップ講座、今回はあらゆるマネジメントシステムに関係する「インフラストラクチャ」を内部監査するというテーマでお届けします。設備投資から運用方法改善まで、どういう点を監査すべきかがしっかり理解できるようになりますよ!

動画でも解説しています(無料・登録不要)

そもそも「インフラストラクチャ」とは何か

そもそも「インフラストラクチャとは何か?」を規格の定義をもとに説明しましょう。

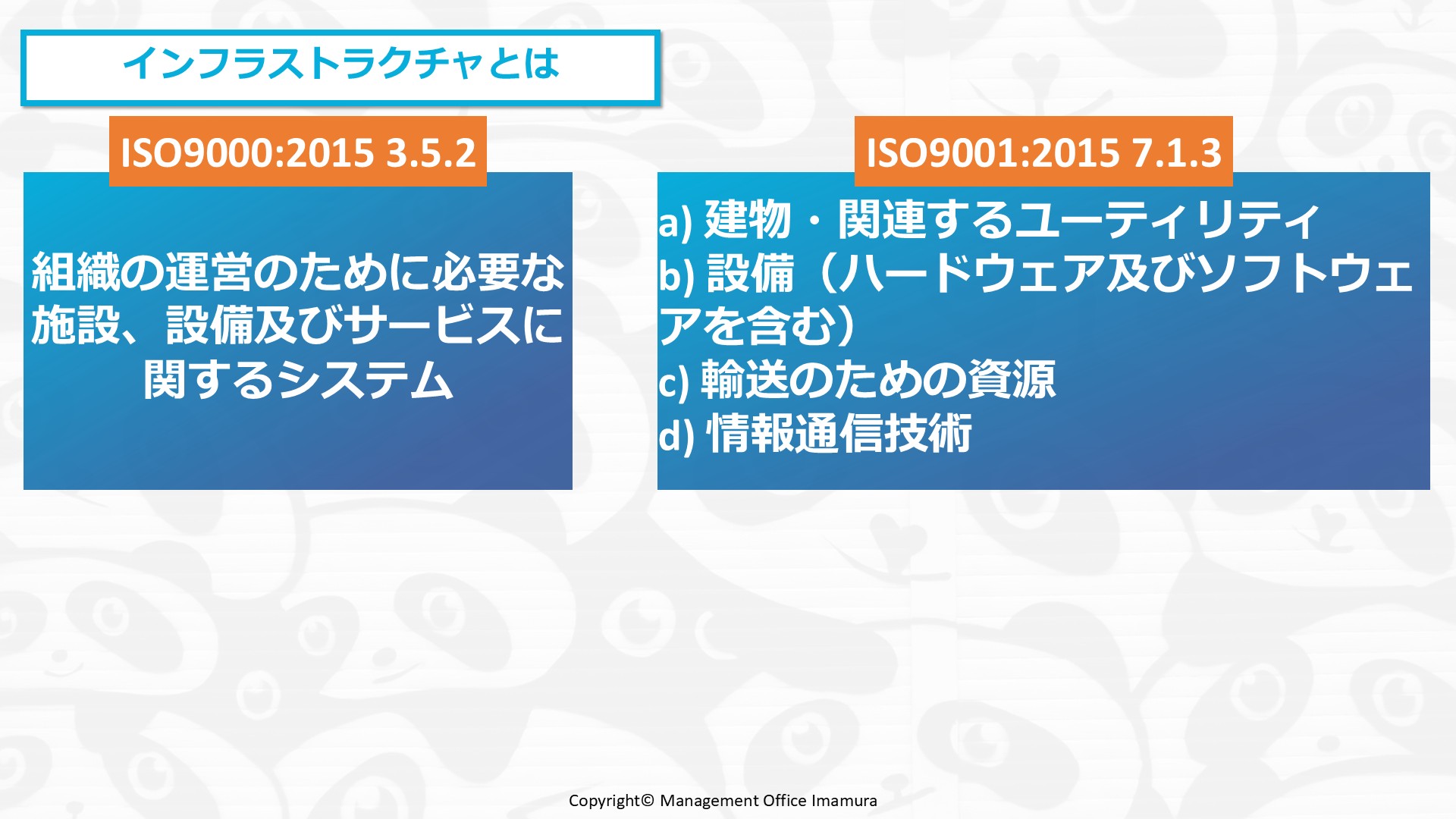

まずはISO 9000で示されるインフラストラクチャの定義から確認しましょう。規格では、インフラストラクチャを「組織の運営のために必要な施設、設備およびサービスに関するシステム」と位置づけています。言い換えれば、企業が日々の業務を滞りなく進めるために欠かせない、ハード面・ソフト面のあらゆる要素をまとめた概念です。工場の生産ラインを支える機械や測定器だけでなく、オフィスを快適に保つ空調設備、あるいは業務を円滑に進めるためのネットワーク環境やサーバー、さらには電気・水道・通信といった公共性の高いユーティリティまでが、この定義のもとに一体として管理されるべき対象となります。

一方、より具体的な運用指針を示すISO 9001の注記では、インフラストラクチャの例として四つのカテゴリーが挙げられています。まず建物と関連ユーティリティですが、これは単に「物理的な建造物」を指すだけでなく、その背後で電力や水道、空調といった生命線を維持する設備を含みます。もし空調が止まれば電子機器は故障し、人の作業環境も著しく悪化するため、これらは企業活動の安定性を担保する基盤です。

次に「設備」とされるのは、工作機械や測定器などのハードウェアだけではありません。現代の製造業やサービス業では、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)や検査データを集約するソフトウェアも不可欠であり、これらも適切にバージョン管理やメンテナンスを行う必要があります。設備のダウンタイムを最低限に抑え、稼働率を高める取り組みは、そのまま品質や生産性の向上につながります。

三番目に挙げられているのが輸送資源です。原材料を受け入れる際のフォークリフトや、完成品を出荷するトラック、さらには社内物流を支えるコンベヤ装置などがこれに当たります。製造現場から倉庫、あるいは出荷センターまで、モノの流れを途切れさせずに維持することは、顧客満足に直結しますから、ここにも厳格な維持管理が求められるわけです。

そして四番目に、情報通信技術が挙げられています。社内LANや無線ネットワーク、サーバー、さらにERPや生産管理システムなど、デジタルの土台が整っていなければ、現代の組織運営は成り立ちません。ネットワーク障害やサイバー攻撃によって業務が停止するリスクを考えれば、ITインフラの可用性・信頼性を確保する取り組みはインフラ管理における最重要項目の一つと言えるでしょう。

以上をまとめると、インフラストラクチャとは「企業活動を円滑に進めるための物理的・デジタル的な資源すべて」を指します。しかし、これらを単に一覧化し、管理台帳や点検チェックリストの有無を確認するだけでは、本来の目的は果たせません。重要なのは、インフラをただ保有しているのではなく、そこに「管理の仕組み」が確立されているかどうかです。

では、内部監査の視点は具体的にどこに向けられるべきでしょうか。注目すべきは、インフラ資源が調達され、導入され、運用され、評価され、改善される一連のプロセスです。例えば、どのように「必要な資源のニーズ」を把握し、優先順位を付けて投資判断を行っているか。投資後に「期待される成果」が実際に得られているかをどのように評価し、その結果を次回の計画にどう反映しているか。これらの流れが文書化され、かつ実際の現場運用に即して回っているかを検証することが、本質的な内部監査の役割となります。

このあとで詳しく解説しますが、インフラストラクチャ監査では「モノ」単体の管理状況を見るだけでなく、それを管理し、最適化し、継続的に改善する「プロセス」をしっかりと捉えなければなりません。