おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

今年2月に導入した当社のAIチャットボットシステムに関しまして、先日「AIシステム影響評価」を公開しました。これを解説していきたいと思います。今回は第5章「AIシステム影響のまとめ」です。

スポンサーリンク

当社のAIチャットボットシステム「AIシステム影響評価」はこちら

-

-

GASとVision AIで手書き日報の情報をスプレッドシートに自動記述する(2)

おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。 手書きの日報から情報を自動で読み取り、データ化してくれたらすごく便利だと思いません?これをGoogle Apps Script (GA ...

続きを見る

これまでの解説記事はこちら

-

-

当社のAIチャットボットシステムの「AIシステム影響評価」解説(1)

おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。 今年2月に導入した当社のAIチャットボットシステムに関しまして、先日「AIシステム影響評価」を公開しました。これを解説していきたいと思 ...

続きを見る

-

-

当社のAIチャットボットシステムの「AIシステム影響評価」解説(2)

おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。 今年2月に導入した当社のAIチャットボットシステムに関しまして、先日「AIシステム影響評価」を公開しました。これを解説していきたいと思 ...

続きを見る

-

-

当社のAIチャットボットシステムの「AIシステム影響評価」解説(3)

おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。 今年2月に導入した当社のAIチャットボットシステムに関しまして、先日「AIシステム影響評価」を公開しました。これを解説していきたいと思 ...

続きを見る

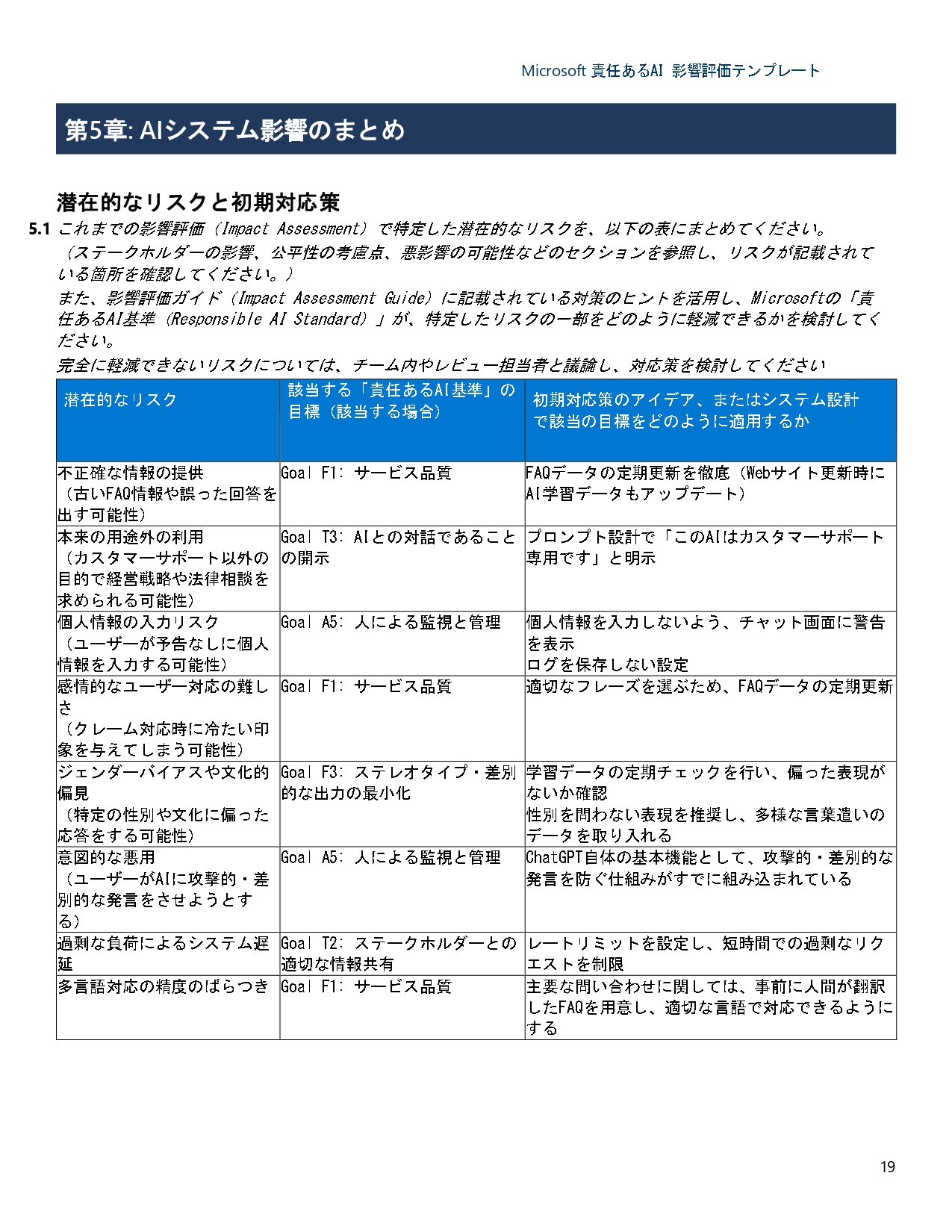

第5章「AIシステム影響のまとめ」

第5章「AIシステム影響のまとめ」の解説をします。そもそもこの章は、これまでの記述内容を整理したもので、いわば「エグゼクティブサマリー」のようなものですね。ですので「なぜここがこういう記述なの?」というのは、以前の連載記事をご覧いただけたほうがわかりやすいと思います。

5.1 潜在的なリスクと初期対応策

【記入が求められる内容】影響評価で特定したリスクと、それに対する初期対応策。

【なぜこの記入が求められるか?】リスク低減措置を明文化し、リスクマネジメントを行うため。

【本件での記入内容】FAQ更新や警告表示、データチェック、レート制限、AI出力の監視等、複数のリスクとその対応策を整理。

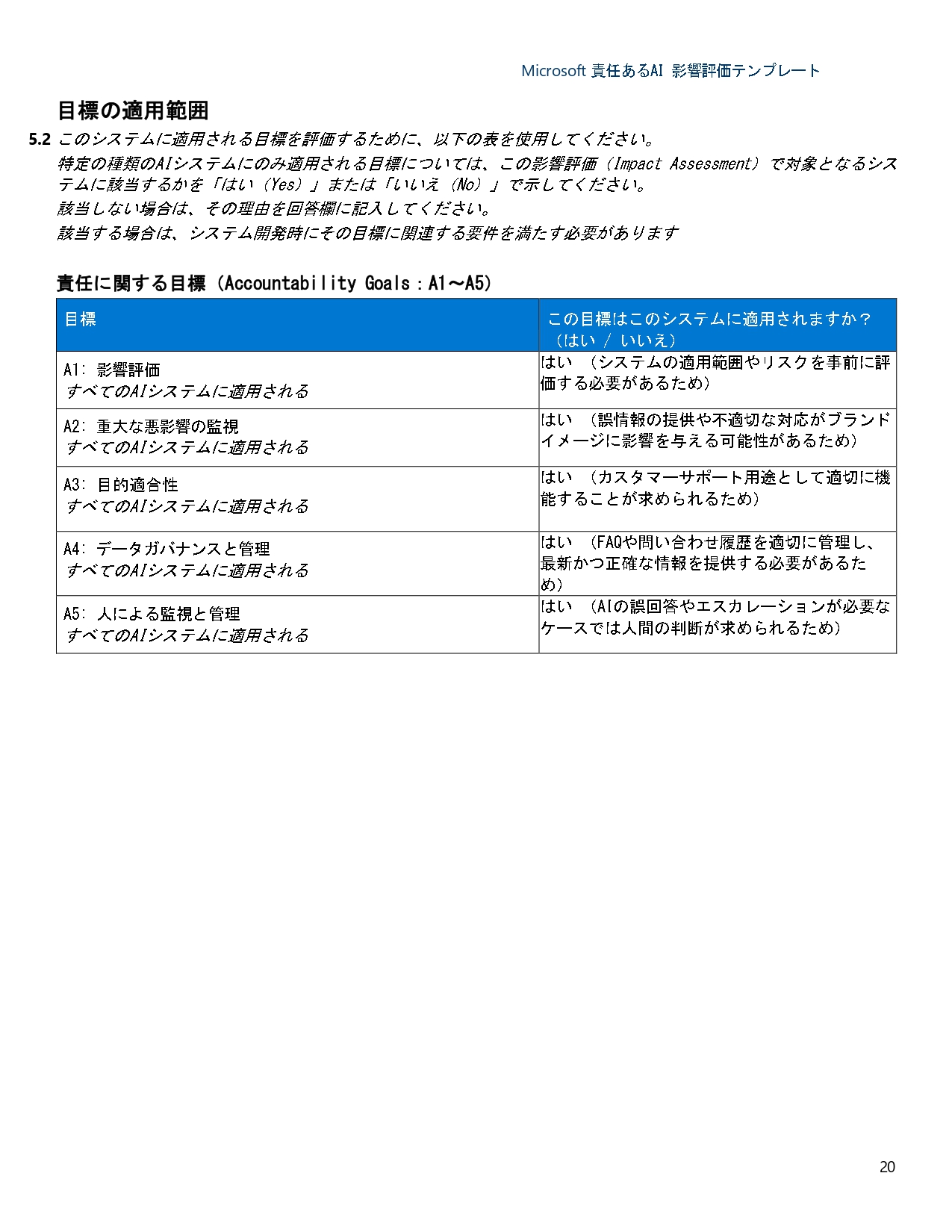

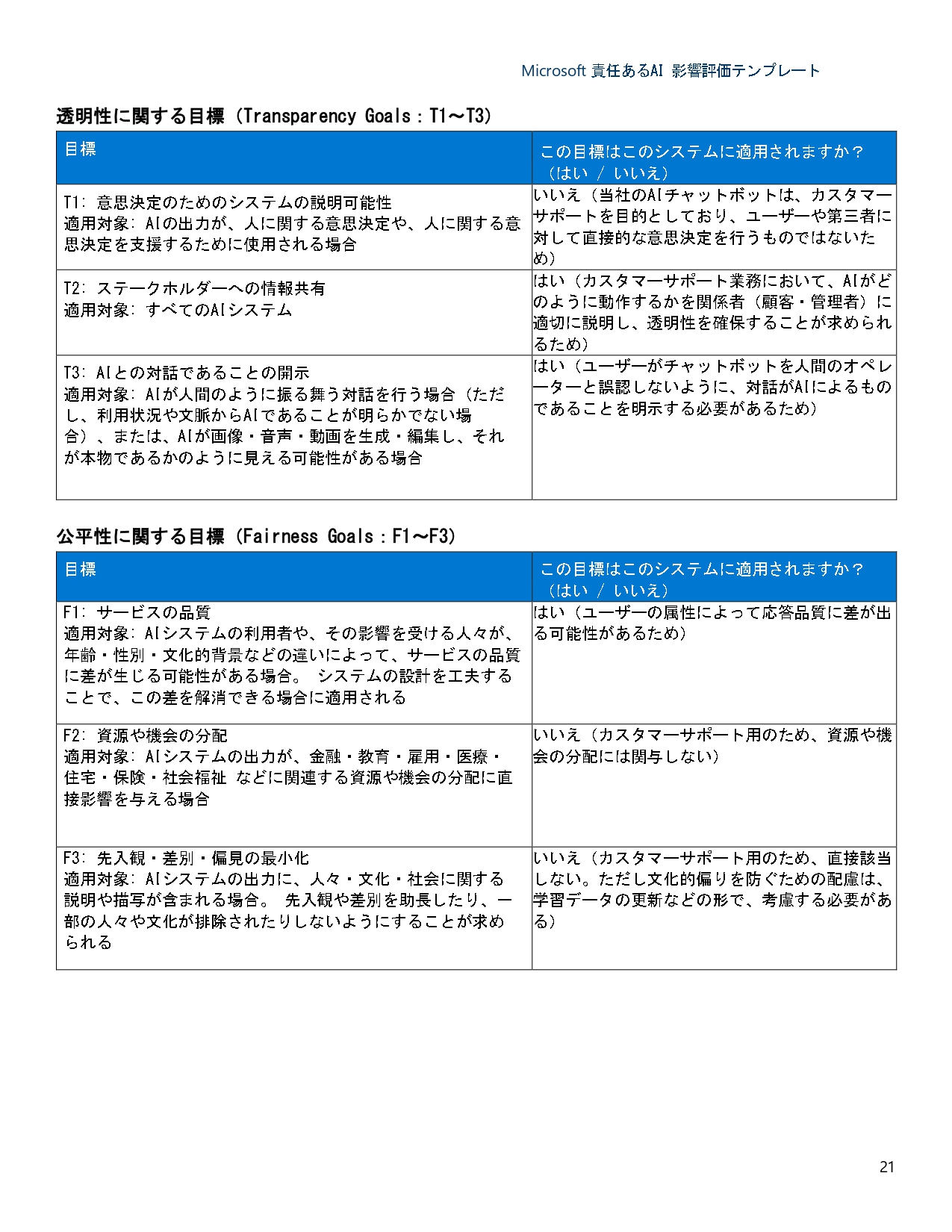

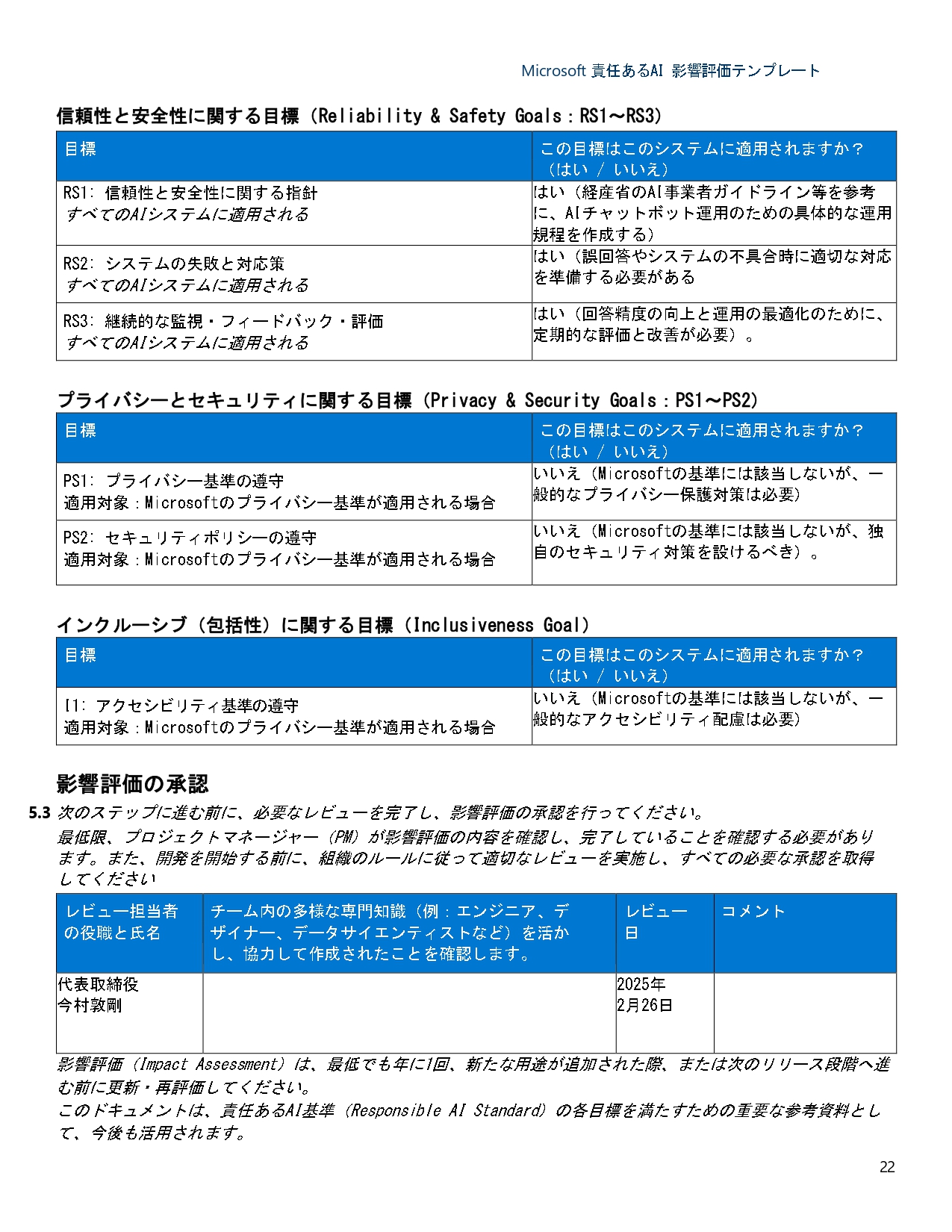

5.2 目標の適用範囲

【記入が求められる内容】責任・透明性・公平性など、各「責任あるAI基準」の適用有無を明記。

【なぜこの記入が求められるか?】システムに関連するMicrosoftの基準を明確化し、適用範囲を把握するため。

【本件での記入内容】責任(A1~A5)・透明性(T2、T3)・公平性(F1)・信頼性(RS1~RS3)は「はい」、その他は「いいえ」。

5.3 影響評価の承認

【記入が求められる内容】影響評価の確認者(担当者)と承認日、レビューコメント。

【なぜこの記入が求められるか?】評価内容が関係者により正式に確認・承認されたことを記録するため。

【本件での記入内容】代表取締役が2025年2月26日にレビュー・承認。

「AIシステム影響評価」を実際にやってみた感想

今回、「AIシステム影響評価」をはじめて自分でやってみましたが、結構難しかったでうね。

一般論として、中小企業が自社Webサイトに導入するAIチャットボットは、そんなに高いリスクは想定されず、せいぜい「低~中程度」のリスクと評価されることが多いのではないかと思います。相対的に考えるとわかりやすいのですが、たとえば、人事評価や採用に使用されるAIシステムは、AIの判断にバイアスが生じて、雇用差別・不平等を助長するリスクがありますし、そうしたバイアスによって不採用・降格・解雇などが判断されると、求職者や労働者の人生に重大な影響を与えます。それに比べると、当社のような零細企業のWebのAIチャットボットというのは、そんなに大したリスクはありませんよね。AIチャットボットシステムは、しょせんユーザー体験や社内業務負担への影響が中心ですからね。

しかしMicrosoftのテンプレートは、企業規模を問わず「責任あるAI運用」を強く意識した構成になっています。それを網羅的に記述しようとすると、「AIチャットボットにここまで影響評価する必要があるの?」という気持ちになると同時に、どうしても厳しい記述にならざるを得ませんでしたね。まあ、このテンプレートを使っている以上、この程度の厳密さは「グローバルスタンダード」に近いとも言えるのかもしれませんが。

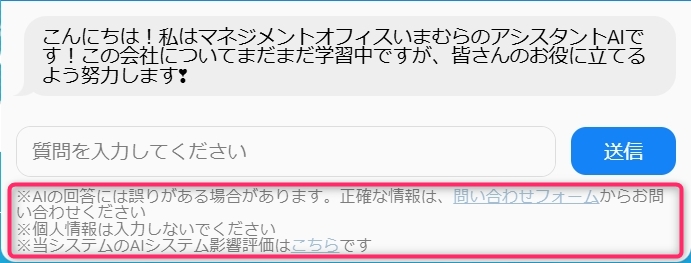

ただ、網羅的であるがゆえに、チェックリストとしても有効に機能したように思います。実際、当社のAIチャットボットのインターフェースの赤枠の部分(下図)は、この影響評価をする中で、記述しないといけないなと気がついたことでもあります。

というわけで、AIシステム影響評価は、しんどかったですが、やってよかったですね☺️